(山口県山口市)毎年11月23日

御網代車に載られた天神さまが山口の街の様子をご覧になります

山口天神祭とは、古熊神社の御神幸祭(ごじんこうさい)及び例祭、そしてそれに付随する様々な祭典の総称です。応安6年(1373年)の御鎮座以来続けられており、約650年の伝統があります。

前日の22日には大祭の無事を祈る花神子式(はなみこしき)が執り行われます。また当日23日の午前中には奉納行事として市内小中学生による、剣道大会、相撲大会が行われ、境内は次第に活気づきます。

古熊神社では、まず11月23日に御神幸祭を行い、天神さまにお喜び頂くために様々な祭事、行事を行います。そして2日後の11月25日に例祭を斎行し、1年間の無事や五穀豊穣であったことの感謝を申し上げます。また、山口天神祭には神役と呼ばれる、一般市民を代表して4名の方に、祭典をご奉仕して頂きます。その為の準備期間として、11月17日より神事が始まるため、17日から25日までの約1週間の神事を山口天神祭と総称しています。

その1番の見どころは23日の午後1時から4時まで、御網代車に載られた天神さまが、直接山口の街の様子をご覧になられる御神幸祭です。

江戸時代、毛利氏が参勤交代のため萩から山口に来られた際、古熊神社の御神幸行列を迎え、警護をされていました。その故事に則り、参勤交代の行列を模した神役や備立行列などは、古熊神社ではなく八坂神社から出立し、途中札の辻(大市町にある萩往還と石見街道の合流点、古くは山口の中心地として札が建てられていました)にて、天神さまの御神幸行列を奉迎、そこから合流し約300名の大行列が山口の中心部を練り歩きます。

神役である『大拝司』と『小拝司』。大拝司(だいはいし)は山口天神祭の一切を取り仕切り、小拝司(しょうはいし)は大拝司を補佐します。

午後の1時から4時まで巡幸路のルートは次のようになっています

午後1時

御出立

午後1時20分頃

札の辻合流

午後2時45分頃

駅通りにて所作披露

午後3時

御旅所祭

午後3時 合気道奉納演武・ちびっ子相撲大会(古熊神社にて)

午後4時

御還幸・もちまき

古熊神社

山口県山口市古熊1-10-3

アクセス

車◉中国自動車道 小郡ICから20分

電車◉JR山口線 山口駅から徒歩15分

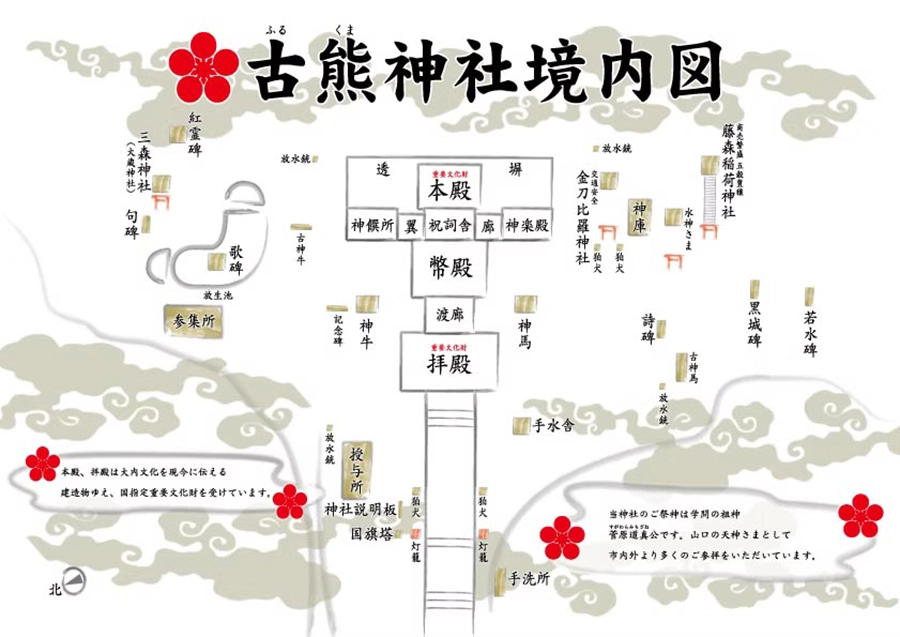

古熊神社境内図。応安6年(1373年)創建当初からの本殿と拝殿は、室町時代建築の特徴をよく残すものとして大変著名であり、国の重要文化財に指定されています。

古熊神社の起源

主祭神は菅原道真公(すがわらのみちざねこう)。配祀神は菅原福部童子(すがわらのふくべどうじ)。

昌泰4年(901年)、菅原道真公が大宰府へと左遷されるとお子様の菅原福部童子は父君追慕の念にかられて太宰府へと向かう途中、周防国山口にて夏の疫病に罹られました。従者は急いで大宰府へ行き道真公へお伝えすると、自身の姿が浮かび上がる細工が施された掛け軸を従者に渡しました。掛け軸をご覧になられた福部さまはお喜びになり、「山口の子供たちが私と同じような病気に罹らないよう、お祈りをして亡くなります」という言葉を残し生涯を終えられました。

応安6年(1373年)大内家第24代当主大内弘世(おおうちひろよ)卿は京都の北野天満宮より菅原道真公の御分霊を勧請し、今の中市町山口井筒屋辺りに社殿を造営し、「北野天神」という神社名にて御鎮座されました。

江戸時代に入ると毛利秀就公に、元和4年(1618年)「山口の北野天神を別の場所にお祭りする」よう御神託があり、現在の古熊の東山の麓に御遷座され神社名も「北野天神」から「今天神」へと改められました。

明治6年、法令に基づき、今天神より現在の社号である「古熊神社」へと改められ、今に至ります。

取材後記…

年間を通してさまざまな祭事が斎行される古熊神社ですが、毎年4月の第1日曜日には小学生新入学児童の学業成就を願う『春祭・勧学祭』が斎行されます。市内外からピッカピカのランドセルを背負った新入生が参拝し、境内には家族の暖かな眼差しとともに希望に満ちたひとときが訪れます。文/邦馬

取材協力・写真提供

古熊神社

山口県山口市古熊1-10-3

https://www.furukumajinja.com

083-922-0881