以前の当コラムで、年に1回、かつての目黒競馬場があったところを散策して当時の競馬を感じ取る…と書いた(24年7月24日)。今回は、その第2弾のようなもの。新潟競馬のレース名「関屋記念」に名を残す、かつての関屋競馬場(旧新潟競馬場)に、当時の競馬の面影がないか、探りに行った。

上越新幹線で東京から約2時間かけ新潟へ。在来線で乗り換え、3駅目がお目当ての「関屋駅」だ。広々としてスペースのある駅。かつて、競馬に参加する競走馬を貨物列車に乗せ、この駅で降ろしたのだろう。だから、ある程度の広さが必要だったと思われる。

まずはぶらりと線路沿いを歩く。早速、当時の面影を発見した。駅の西側にある「競馬場踏切」である。今回の旅の最大の目的は、この踏切にあった。写真にあるような、こういった古き良き“表示”はいつ突然なくなるか分からない。しっかりと写真に収め、まずは一安心だ。

関屋競馬場を取り上げたネット記事を拝見すると、この踏切から競馬場正門までが通称「オケラ通り」だったとのこと。すっからかんにやられ、ぶつくさ言いながら関屋駅へと帰る先人たちの姿が目に浮かぶ。

ところで、関屋駅でのアナウンスだが、語尾が上がっていたのが気になった。「くさや」と同じアクセントである。東京にも足立区に京成電鉄の「京成関屋」駅があるが、こちらの語尾は下がっている。「ゴジラ」と同じアクセントだ。この違いは現地に行かないと気付かないところだ。

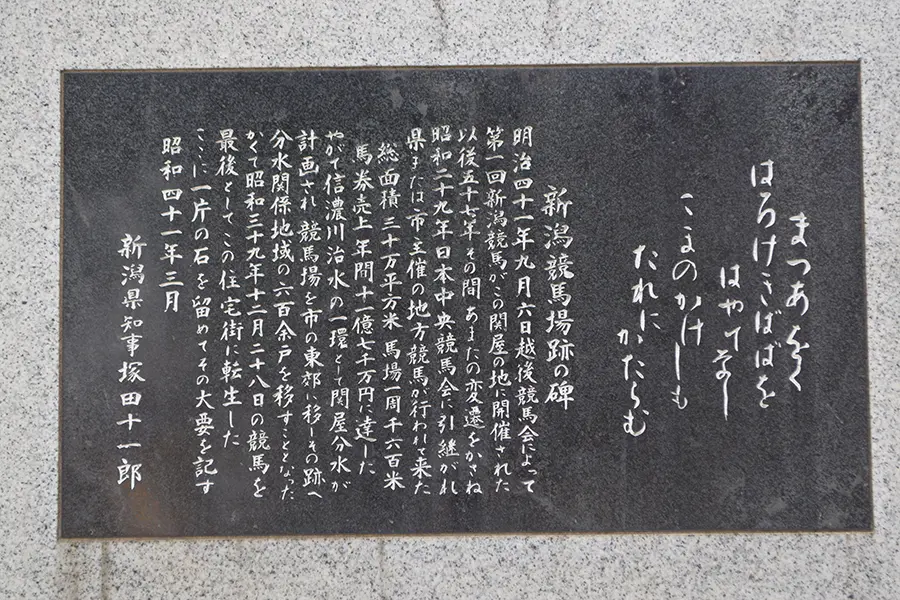

オケラ通りを数分歩いて右折し「関分公園」へ。ここにはマニア必見、「新潟競馬場跡の碑」がある。なぜ、競馬場が関屋から移転したかを当時の新潟県知事・塚田十一郎氏が詳細に伝えている。1966年(昭41)完成の碑だが、今でも碑文はくっきりとして読みやすい。

ここで、弊社にある「新潟競馬場50年史」(16年3月、JRA新潟競馬場発行)をめくり、関屋競馬場の歴史を学んでみたい。

関屋における競馬の最も古い記録は1901年(明34)9月7日のようだ。1周約650メートルという小さな馬場を1周、または2周でゴール。一日14レース行われたというから立派なものである。観衆は300人前後であったという。

その後、関屋の大地主や新潟市議会の面々、地元の豪農らが中心となって1908年(明41)、関屋の地に改めて1周1600メートルの「関屋競馬場」が完成した。

その、なかなか立派な競馬場の、当時の面影が残っていないかを地道に歩いて探る。地図で見て気になっていた個所に差し掛かった。目黒でも見かけた、独特のカーブである。写真は恐らく2コーナー。さすがに競馬場当時はここまで鋭角ではなかったと思われるが、残っていることが本当にうれしい。「ブラタモリ」であれば、タモリが「昔のにおいは消せないもんだねえ」と言うところである。

では、なぜ、その立派な競馬場が移転してしまったのかといえば、これは新潟という土地の特徴に由来する。

新潟市内を悠然と流れる信濃川だが、ひとたび豪雨が襲えば、市の中心部に洪水を引き起こすやっかいな川でもあった。そこで信濃川が新潟市中心部に差し掛かる前に、海へと直結する放水路を作り、水量が増えたら、そちらに流してしまおうというアイデアが生まれた。「関屋分水事業」である。

また、信濃川は土砂も運んでくるため、このままでは新潟港の水深が浅くなり、船の行き来が困難になって機能が低下する懸念もあった。土砂の量を半減させる一石二鳥の策でもあった。

その分水を通す候補地は関屋競馬場のすぐ西側。これまで住宅地だったところを掘って水路にするわけで、住民はどこに移住するのか、という話になる。近所に競馬場があるじゃないか。ここでどうだ、ということになった。

最終的に県は居住者700戸の移転先に競馬場をあて、新たな地に競馬場を建設し、等価交換するという計画を日本中央競馬会に持ちかけ、合意に至ったという。新潟市を水害から守りつつ、直線競馬もできるようなスケールの大きい競馬場を得ることもできたのだから、競馬の長い歴史から見れば、めでたしめでたしだったのではないか。

当時の競馬場に思いをはせつつ、治水という観点からも勉強になった今回の旅。新潟駅前で食した冷たい「へぎそば」が、歩き回って疲労した体を優しく癒やしてくれた。